特定技能「飲食料品製造業」

雇用のポイント

人手不足にお困りの企業様に、

技能実習生、特定技能人材の受け入れサポート。

-World Link 技能交流事業協同組合-

079-446-9000

人手不足でお困りの企業様へ

こんなお悩みはありませんか?

- 人手が足りなくて困っている

- 費用をかけて募集をかけても人が集まらない

- 人材が定着しづらい

- 人件費が高騰していてなかなか採用できない

人材確保のお悩みに、

外国人技能実習制度・特定技能人材の活用を

ご提案します。

079-446-9000

実習生の送り出し国には日本での技能実習を希望する若者が大勢いるため、計画的な技能実習制度の活用・人材採用により中長期的な雇用の安定化を図ることができます。

また、意欲のある実習生により職場の活性化につながるなど、様々なメリットがあります。

World Link 技能交流事業協同組合は、技能実習の優良一般監理団体・特定技能の登録支援機関の許可を持つ、技能実習生と日本国内の企業様を結ぶ協同組合です。

様々な業界や職種へ、技能実習生・特定技能人材の活用をご提案しております。

- 【許可番号】

- 一般監理団体許可番号 許1708001688

- 登録支援機関登録番号 19登-003239

- 有料職業紹介許可番号 28-ユ-301059

- 無料職業紹介許可番号 28-特-000062

「飲食料品製造業」

特定技能制度の概要や要件を解説します

World Link 技能交流事業協同組合は、優良一般監理団体・特定技能支援機関です。

特定技能の受け入れにおける注意点など、役立つ情報をご案内します。

飲食料品製造業の概要・受け入れ状況

現在の日本ではあらゆる産業で人手不足が進行していますが、飲食料品製造業も例外ではありません。厚生労働省の統計によれば、2024年初頭の時点で飲食料品製造業の有効求人倍率は約3.05倍に達しており、全産業平均の1.33倍を大きく上回っています。

国内での人材確保が困難になる中、外国人材の活用が進んでいます。特定技能「飲食料品製造業」とは、飲食料品(酒類を除く)の製造、加工、安全衛生などの飲食料品を製造する過程全般で働く外国人のためのビザです。令和6年の飲食料品製造業分野の特定技能1号在留外国人数は74,380人で、全体の26.2%を占めています。これは、特定技能1号の中でも最も大きな割合を占める分野です。

出入国在留管理庁「主な国籍・地域別 特定産業分野別 特定技能1号在留外国人数」より作成

特定技能制度について

特定技能の対象となる業種や目的など、特定技能制度の概要を解説します。

特定技能とは?制度の目的

特定技能とは、日本国内における生産年齢人口の減少に伴い、人材を確保することが難しい状況の産業分野に、一定の専門性・技能を有する外国人を受けいれることを目的とする在留資格です。

2018年に可決・成立した改正出入国管理法により在留資格「特定技能」が創設され、2019年4月から受入れが可能となりました。

人材育成・海外への技能移転など国際貢献を目的とした技能実習と違い、特定技能は働き手不足の解消を目的として設立された制度となっています。

特定技能の種類

在留資格「特定技能」には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。「特定技能1号」は特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格であり、「特定技能2号」は特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

まずは特定技能1号でスタートし、一定の要件を満たすことで特定技能2号に移行できます。

それぞれの在留資格には、以下のような違いがあります。

- 特定技能1号

-

- 在留期間…上限5年(更新は1年・6か月・4か月ごと)

- 技能水準…相当程度の知識又は経験を必要とする技能、試験等で確認(技能実習2号を修了または技能実習3号の実習計画を満了した外国人は試験等が免除される)

- 日本語能力水準…生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了または技能実習3号の実習計画を満了した外国人は試験等が免除される)

- 受入れ機関又は登録支援機関による支援が必要

- 家族帯同…基本的に認められていない

- 特定技能2号

-

- 在留期間…上限なし(更新は3年・1年・6か月ごと)

- 技能水準…熟練した技能、試験等で確認

- 日本語能力水準…試験等での確認は基本的に不要(一部分野では必要)

- 受入れ機関又は登録支援機関による支援は不要

- 家族帯同…要件を満たせば認められる

- 永住権の取得…要件を満たせる可能性がある

特定技能で就労が可能な分野(業種)

特定技能で就労が可能な分野(業種)は16種です。これらは人材確保が特に困難な状況にある特定産業分野に指定されています。

2024年(令和6年)9月30日に特定技能の産業分野を定める省令が改正されました。特定技能1号の受け入れ対象分野に自動車運送業・鉄道・林業・木材産業が加わり、それまでの12分野から16分野に拡大されています。

介護分野に関しては在留資格「介護」があるため、特定技能1号の期間満了後も介護の仕事を続ける場合、在留資格「介護」へ変更を検討することになります。

| 分野名 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |

|---|---|---|

| 介護 | ○ | × |

| ビルクリーニング | ○ | ○ |

| 工業製品製造業 | ○ | ○ |

| 建設 | ○ | ○ |

| 造船・舶用工業 | ○ | ○ |

| 自動車整備 | ○ | ○ |

| 航空 | ○ | ○ |

| 宿泊 | ○ | ○ |

| 農業 | ○ | ○ |

| 漁業 | ○ | ○ |

| 飲食料品製造業 | ○ | ○ |

| 外食業 | ○ | ○ |

| 自動車運送業 | ○ | × |

| 鉄道 | ○ | × |

| 林業 | ○ | × |

| 木材産業 | ○ | × |

「飲食料品製造業」

特定技能受け入れの要件

「食料品製造業」の特定技能受け入れは、

特定技能人材と受け入れ企業側それぞれに受け入れ要件があります。

外国人が特定技能「飲食料品製造業」を取得する方法

特定技能「飲食料品製造業」を取得するには、2つの方法があります。

- 試験への合格

-

1つ目の方法は「飲食料品製造業 特定技能1号技能測定試験」と「日本語試験」の両方に合格することです。

飲食料品製造業 特定技能1号技能測定試験は、飲食料品製造業に関する業務の基礎知識や衛生管理、労働安全衛生に関する理解が問われる問題となっています。知識を問う学科試験のほか、図やイラストを用いた「判断試験」、計算式に基づいて作業計画を立てる「計画立案」からなる実技試験を受けて、満点の65%以上を獲得する必要があります。

日本語試験は、「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」のどちらかに合格する必要があります。

- 技能実習からの移行

-

2つ目の方法は、技能実習からの移行です。

飲食料品製造業分野の第2号技能実習を良好に修了、または技能実習3号の実習計画を満了し、今後も飲食料品製造業に関する業務をおこなう場合は、特定技能に移行可能です。その場合、前述した試験は免除されます。移行可能な対象職種は缶詰巻締、食鳥処理加工業、加熱性水産加工食品製造業、非加熱性水産加工食品製造業、水産練り製品製造、牛豚食肉処理加工業、ハム・ソーセージ・ベーコン製造、パン製造、そう菜製造業、農産物漬物製造業です。

特定技能外国人を受け入れる企業の要件

特定技能外国人を雇用する企業には、以下の基準と雇用後の義務を果たす必要があります。

- 【外国人を受け入れるための基準】

-

- 外国人と結ぶ雇用契約(特定技能雇用契約)が適切であること(例:報酬額が日本人と同等以上)

- 受入れ機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)

- 外国人を支援する体制があること ※登録支援機関に委託可(例:外国人が理解できる言語で支援できる)

- 外国人を支援する計画が適切であること(例:入国前の生活ガイダンスや日本語習得の支援、各種行政手続についての情報提供及び支援等)

- 【受入れ機関(企業)の義務】

-

- 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行するこ(例:報酬を適切に支払う)

- 外国人への支援を適切に実施すること

→ 支援を登録支援機関に委託も可。登録支援機関に全部委託すれば【外国人を受け入れるための基準】の③も満たす。 - 出入国在留管理庁への各種届出を行うこと

これらの義務を怠ると、外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがあります。

- 【協議会への加入】

- 特定技能制度の適切な運用を図るため、16分野ごとに所管省庁が設置する機関が協議会です。

特定技能外国人を受け入れられるように、構成員の連携、制度や情報の周知、法令遵守の啓発などを行う役割を担います。協議会への加入タイミングは特定技能の在留資格申請前となっています。

「飲食料品製造業」の場合は、農林水産省が設立した「食品産業特定技能協議会」へ加入する必要があります。

受け入れ企業の要件(飲食料品製造業)

特定技能「飲食料品製造業分野」の人材を受け入れる企業は、以下の要件を満たす必要があります。

- 産業分類の規定

-

特定技能「飲食料品製造業分野」の対象となる業態が定められています。

受け入れ企業は日本標準産業分類に掲げる産業のうち、以下のいずれかの事業を主として行っていることが条件となります。(令和7年4月時点)- 中分類 09 食料品製造業

- 小分類 101 清涼飲料製造業

- 小分類 103 茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く)

- 小分類 104 製氷業

- 細分類 5621 総合スーパーマーケット(ただし、食料品製造を行うものに限る。)

- 細分類 5811 食料品スーパーマーケット(ただし、食料品製造を行うものに限る。)

- 細分類 5861 菓子小売業(製造小売)

- 細分類 5863 パン小売業(製造小売)

- 細分類 5897 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業(ただし、豆腐・かまぼこ等加工食品の製造を行うものに限る。)

※酒類製造業、各種商品小売業(細分類 5621 を除く)、飲食料品小売業(細分類 5811, 5861, 5863, 5896 を除く)、飲食料品卸売業、塩製造業、医療品製造業、香料製造業、ペットフードの製造は対象外です。

- 業務内容

-

特定技能「飲食料品製造業分野」では、以下の業務に従事することができます。

- 飲食料品(酒類を除く。)の製造・加工、安全衛生

「飲食料品(酒類を除く。)の製造・加工」とは、原料の処理、加熱、殺菌、成形、乾燥等の一連の生産行為等をいいます。

「安全衛生」とは、使用する機械に係る安全確認、作業者の衛生管理等、業務上の安全衛生及び食品衛生の確保に係る業務をいいます。 - 当該業務に従事する日本人が通常従事する関連業務

当該分野の製造・加工等に関連する業務のみに付随的に従事することは差し支えありません。

- 飲食料品(酒類を除く。)の製造・加工、安全衛生

特定技能制度活用のメリット・注意点

特定技能外国人を雇用する場合、さまざまなメリットがある一方、注意すべきこともあります。

メリット

- 即戦力となる人材の受け入れが期待できる

- 特定技能の在留資格を取得するには、各業種の業務に関する知識と経験が必要とされていて、関連する技能試験に合格する必要があります。このことから、特定技能外国人は一定以上の専門知識と経験を持った即戦力として、人手不足の解決に役立つ人材となりえます。

- 日常会話レベルの日本語能力がある人材を獲得できる

- 特定技能の在留資格取得には、技能試験の合格のほか、日本語試験に合格する必要があります。具体的には、日本語能力試験N4以上に合格、または国際交流基金日本語基礎テストで200点以上(A2レベル)の獲得が必要です。特定技能人材の採用で、ある程度日本語でもコミュニケーションがとれる人材を獲得できます。

- 多くの人材を受け入れ可能

- 技能実習生の受け入れと違い、特定技能では原則として「受け入れ人数枠」がありません。(介護、建設業など一部の業種を除く)

長く継続的に働ける可能性のある外国人材を多数雇用できるので、企業にとっても安定した労働力確保ができるというメリットがあります。

注意点

- 言語と文化の壁がある

- 日本語能力試験の合格が必須で言語が通じやすいものの、出身国による文化の違いもあり、コミュニケーションにおける課題となりやすいです。言語が通じるメリットを活かして適切にコミュニケーションを取り、文化や習慣について理解していく取り組みが大切です。

- 転職の可能性がある

- 特定技能は技能実習と違い、ある一定の条件を満たしている場合、転職が可能です。企業側は受け入れ体制や教育体制を整えたり、仕事に対する正当な評価を行うなど、定着施策への取り組みが必要となります。

- 候補者が集まりにくいことがある

- 特定技能の在留資格を得るためには、特定技能評価試験や日本語能力試験へ合格する必要があります。試験を実施している国は限られており、試験無しで受け入れ可能な技能実習と比べると労働者の確保が難しい場合があります。

特定技能外国人の採用までの流れ

特定技能外国人の採用は、国内在住か海外在住かで異なる部分があります。

ここでは、大まかな流れを解説します。

Step1

- 人材募集・面接

- まずは就労を希望する外国人の募集を実施します。募集の方法として、自社のホームページへの掲載、人材紹介会社・登録支援機関へ依頼、求人広告メディアへの掲載などがあります。国内にいる外国人へはハローワークを通して募集することもできます。

応募のあった外国人の履歴書などを確認し、問題がなければ、対面またはオンラインで面接を実施します。

Step2

- 「特定技能雇用契約」の締結

- 採用が決まったら、受入れ機関(企業)と応募者との間で、「特定技能雇用契約」を締結します。特定技能雇用契約を結ぶ際には、雇用条件書も交付する必要があります。

特定技能雇用契約の内容は、「特定技能雇用契約及び特定技能外国人支援計画の基準などを定める省令」の第一条によって明確に定められており、それに基づき作成する必要があります。

雇用条件書には、就業場所や労働時間、業務内容、報酬金額など細かく明記する必要があります。

特定技能雇用契約書・雇用条件書は内定者の理解できる言語を併記した上で作成する必要があります。

Step3

- 「1号特定技能外国人支援計画」を策定

- 特定技能1号の外国人を雇用するためには、業務上は勿論のこと、日常生活、社会生活での支援を行う必要があります。

必須となる支援内容は「1号特定技能外国人支援計画」に定められた10項目です。

支援計画を策定したあとに国に提出し、許可を得たあと「特定技能」外国人が受け入れられます。

支援計画の一部、または全部を国が指定した「登録支援機関」に委託することが可能です。

Step4

- 在留資格認定・変更申請

- 「特定技能雇用契約」を締結して「1号特定技能外国人支援計画」を策定したあとは、在留資格の申請を最寄りの出入国在留管理局へ実施します。

国外から呼び寄せる場合は、「在留資格認定証明書交付申請」、すでに国内に在住している場合は「在留資格変更許可申請」を行います。申請から許可が下りるまで、1ヶ月〜2ヶ月程度の時間がかかります。

国外にいる外国人の場合、「在留資格認定証明書」が交付されたら、当該書類を現地国の外国人へ郵送します。そして外国人自身がパスポート等と併せて在外日本国大使館へビザ申請を実施し、ビザが無事に交付されたら、来日することが可能となります。

Step5

- 就労開始

- 在留資格の認定や変更が完了すれば、入国・就業が開始となります。

必要に応じて住居の手配や引っ越しの支援を実施します。

特定技能の採用後の流れ・手続き

特定技能外国人を採用した後も、各種書類の提出や手続きが必要となります。

届出を怠ったり虚偽の届出を行った場合、罰則の対象となったり、特定技能外国人の受け入れができなくなる可能性があります。

ここでは、業種を問わず必要となる届出をまとめます。

外国人雇用状況届出

「外国人雇用状況届出」は、新たに外国人労働者を雇い入れた際に、届出が義務付けられています。指定された様式に必要事項を記載し、管轄のハローワークへ提出、または外国人雇用状況届出システムを利用しオンラインで提出します。外国人が離職したときにも届出が必要となります。様式は厚生労働省のHPからダウンロードできます。

四半期ごとに報告が義務付けられている書類

特定技能外国人の受け入れ後、四半期ごとに定期面談を実施し、報告書に取りまとめて管轄の地方出入国在留管理庁へ提出する必要があります。

直接窓口に提出することもできますが、郵便で提出することも可能です。郵便での提出の場合には、提出先に到達した日が届出日とされるため、届出日が提出期限を過ぎてしまわないよう期日を考慮して発送する必要があります。

対象となる主な書類は以下の3点です。様式は出入国在留管理庁のHPからダウンロードできます。

- 受け入れ状況に関わる届出書:

就労場所や業務内容の変更の有無、活動日数等についての報告。 - 活動状況に関わる届出書:

雇用状況、労働保険(雇用・労災保険)や社会保険の加入・支払い状況、税の納付状況、労働安全衛生の確保状況について報告 - 支援実施状況に関わる届出書:

特定技能外国人への支援(10項目)について、適切に実施されているかの報告(登録支援機関に支援を委託している場合は提出不要)

変更事由発生時に報告が義務付けられている書類

在留資格の申請時に届出た情報に変更が発生した場合、都度管轄の地方出入国在留管理局へ随時届出を実施する必要があります。これらの書類は届出が必要な事由が生じた日から14日以内に提出が必要となります。様式は出入国在留管理庁のHPからダウンロードできます。

- 特定技能雇用契約にかかる届出書:

雇用契約に①契約変更②契約終了③新たな契約の締結が生じたとき - 支援計画変更にかかる届出書:

1号特定技能外国人支援計画を変更した場合 - 支援委託契約にかかる届出書:

登録支援機関との全部委託契約に関して、①契約の締結②契約の変更③契約の終了が生じた場合 - 受け入れ困難にかかる届出書:

特定技能外国人の受入れが困難になった場合 - 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は不当な行為にかかる届出書:

雇用する特定技能外国人について、出入国又は労働関係法令に関する不正行為等を認知した場合

ビザの更新手続き

特定技能の在留カードに期限が記載されているので、期限を迎える前に在留期間の更新の手続きが必要となります。管轄の地方出入国在留管理局へ「在留期間更新許可申請」を提出し申請します。

更新の申請者は特定技能外国人本人ですが、企業側が用意する書類も多くあります。入管への申請は、特定技能外国人本人の他、申請取次の研修を受け、承認を受けている企業の担当者や行政書士等が取次を行うことも可能です。

更新申請は、原則在留期限の3カ月前から可能です。様式は出入国在留管理庁のHPからダウンロードできます。

登録支援機関について

登録支援機関についての概要や支援内容、選ぶうえでの注意点などをご案内いたします。

登録支援機関とは?

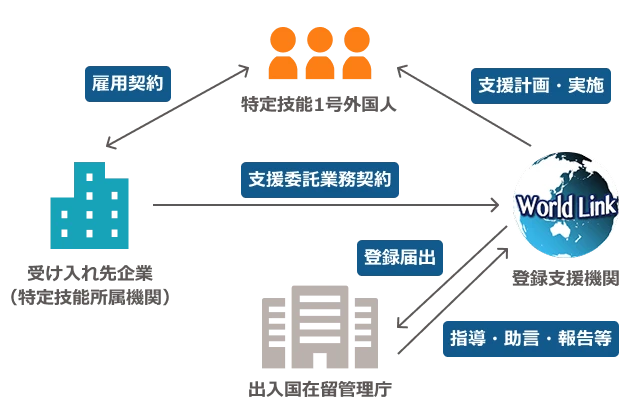

「登録支援機関」とは1号特定技能外国人が活動を円滑に行えるように、受入機関(特定技能外国人の受入企業)から委託を受けてサポートをする機関です。主に1号特定技能外国人の在留期間における支援計画の作成や実施について、受入企業のサポートを行います。

特定技能外国人を受け入れるためには、企業がその外国人に対して職場や生活上の生活支援を行う義務があります。支援の実施には外国語での書類作成や労働法・入管法への理解など高い専門性が必要となります。自社で特定技能外国人を支援することが難しい場合、その支援のすべてまたは一部を登録支援機関に委託することが可能となっています。

登録支援機関は出入国在留管理庁長官に登録を許可された事業者でなければなりません。支援体制が整った業界団体(事業協同組合)や、民間法人、行政書士、社労士など幅広い事業者が登録支援機関として活動しています。

特定技能外国人に対して行う支援について

特定技能外国人に行う支援は、「1号特定技能外国人支援計画」に定められた10項目があります。支援の中身には、義務的支援(行う義務がある支援)と任意的支援(行うことが望ましい支援)があります。それぞれの項目の内容について解説します。

- ①事前ガイダンスの提供

-

雇用契約締結後、在留資格認定証明交付申請前または在留資格変更許可申請前に、労働条件や日本での活動内容などを、対面もしくはテレビ電話等で実施します。特定技能外国人が理解できる言語で行うことが求められます。実施時間は1~3時間程度で、「1時間に満たない場合は事前ガイダンスを行ったとはいえない」と運用要領に明示されています

【義務的支援】

特定技能外国人の活動に関する支援の費用、外国人本人から徴収しないこと、母国の送り出し機関等に払っているお金がある場合はその詳細の確認をします。【任意的支援】

入国時の日本の気候、服装、持参すべき物、持参した方がよい物、持参してはならない物、入国後に当面必要となる金額やその用途、特定技能所属機関などから支給される物(作業着等)についてその説明をすることが望まれます。 - ②出入国する際の送迎

-

【義務的支援】

入国時に空港と事業所または住居への送迎、帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行が必須です。【任意的支援】

一時帰国する場合の送迎、技能実習2号などほかの在留資格から特定技能1号へ移行して日本に在住している場合の移動は、受入れ企業等の判断によっては移動をサポートすることも可能です。 - ③住居確保・生活に必要な契約支援

-

国内に在留していて、引っ越しの必要がない場合は不要です。

【義務的支援】

住居探しの補助や社宅の提供、銀行口座等の解説・携帯電話やライフラインの契約など各手続きの補助を実施する義務があります。適した連帯保証人がいないとき、受入れ機関が連帯保証人となる、または家賃債務保証業者を紹介しその際の緊急連絡先となります。【任意的支援】

特定技能雇用契約が解除された後、次の受け入れ先が決まるまでの間、必要に応じて住居を確保するサポートを行うとよいです。生活に必要な契約について、契約内容の変更や契約の解約を行う場合には、各手続が円滑に行われるよう、必要な書類の提供及び窓口の案内を行い、必要に応じて当該外国人に同行するなど、当該各手続の補助を行うことが望まれます。 - ④生活オリエンテーションの実施

-

円滑に社会生活を営めるよう、日本の交通ルールや公的手続きなどの方法を対面もしくはテレビ電話等で実施します。

【義務的支援】

金融機関、医療機関、交通ルール、生活ルール・マナー、生活必需品の購入方法、気象情報や災害時の情報入手、違法行為、出産・子育てに関する制度などの情報提供、を、対象の特定技能外国人が十分に理解することができる言語により、8時間以上を目安として実施することが必要とされています。 - ⑤公的手続き等への同行

-

【義務的支援】

住居に関する届け出や税金、社会保障などに関する手続きへの同行、必要に応じて書類作成の補助などが義務付けられています。 - ⑥日本語学習の機会の提供

-

日本語教室などへの入学案内や、日本語学習教材の情報提供などを行い、日本で暮らすにあたって必要な言語の習得を支援します。

【義務的支援】

就労、生活する地域の日本語教室や日本語学校の情報の提供、自主学習のため日本語教材やオンライン日本語講座に関する情報提供、利用契約の締結の補助や入学手続きの補助を行います。【任意的支援】

支援責任者による日本語の指導、日本語能力試験の受験支援や資格取得者への優遇措置を作ること、日本語教室の入会金・受講料の補助など経済的支援を行います。 - ⑦相談・苦情への対応

-

【義務的支援】

外国人から相談や苦情があった場合に外国人が十分に理解する事ができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等を行う必要があります。必要に応じて関係行政機関へ案内し、同行や手続きの補助を行います。【任意的支援】

相談窓口の情報を一覧にしてあらかじめ渡しておく、相談・苦情の窓口を設けたり専用の電話番号・メールアドレスを設置する、1号特定技能外国人が仕事又は通勤により怪我、病気、死亡した等の場合に、その家族等に対して労災保険制度の周知や必要な手続の補助を行うことが望まれます。 - 日本人との交流促進

-

【義務的支援】

地方公共団体やボランティア団体等が主催する地域住民との交流の場に関する情報の提供や地域の自治会等の案内、就労する地域の行事に関する案内を行い、各行事等への参加の手続の補助を行うほか、必要に応じて当該外国人に同行して各行事の注意事項や実施方法を説明するなどの補助を行わなければなりません。【任意的支援】

外国人本人が各行事への参加を希望する場合、業務に支障をきたさない範囲で行事に参加できるよう、有給休暇を付与したり勤務時間の配慮をすることが望まれます。 - ⑨非自発的転職の支援

-

【義務的支援】

受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の、転職先の情報提供や推薦状の作成を実施、求職活動を行うための有給休暇の付与、離職時に必要な行政手続きについての情報提供を行う必要があります。 - ⑩定期的な面談・行政機関への通報

-

【義務的支援】

支援責任者等が外国人およびその上司等と3ヶ月に1回以上面談を実施し、労働状況や生活状況を確認し、労働基準法違反等があれば関係行政機関へ通報する必要があります。【任意的支援】

外国人自らが通報を行いやすくするため、関係行政機関の窓口の情報を一覧にするなどして、あらかじめ手渡しておくことが望まれます。

支援業務の委託について

特定技能外国人への支援は、登録支援機関に委託をすることが可能です。この支援は、登録支援機関にすべての支援を委託しなければならないケースと、委託の有無を選べるケースがあります。特定技能所属機関(受け入れ機関)の要件としては、以下の二つがあげられます。

- 過去2年間で外国人労働者の受け入れ実績がある

- 直近2年間で外国人労働者の生活相談業務に従事した支援責任者や支援担当者がいる

上記2項目と、「特定技能外国人に対して行う支援」の10項目をすべて実施できる体制が整っていない場合、登録支援機関に支援業務を委託しなければなりません。

一方で、支援体制がしっかり整っている企業であれば、支援業務の全部または一部を委託するかどうかを選択できます。

支援業務に対応できる人材を社内で確保するのは容易ではないため、多くの企業では登録支援機関の活用が現実的な選択肢となっています。

登録支援機関選びのポイント

登録支援機関を選ぶとき重要となるポイントを解説します。

- 登録支援機関の対応可能言語

- 特定技能外国人への支援では、外国人が理解できる言語で行うことが義務付けられているため、自社で雇う外国人の言語に対応している登録支援機関を選ばなければいけません。登録支援機関ごとに対応可能言語が異なるため、業務委託の前に必ず確認するようにしましょう。

また、通訳・翻訳ができるスタッフはどれくらいいるのか、受け入れる外国人と似たパターン(国籍や業務内容など)での支援実績があるかも確認しておきましょう。 - 所在地

- 登録支援機関の所在地と自社の所在地の距離に注意しましょう。あまりにも離れた地域だと、登録支援機関が特定技能外国人に対し、迅速な支援を行えない場合があります。

- 委託費用

- 登録支援機関によって委託費用が異なります。複数の支援機関の見積もりを比較し、適正な金額の登録支援機関を選ぶことが大切です。

しかし、安ければいいというわけではありません。依頼できる業務内容や支援体制を見積もりの内訳から確認し、適切な支援適正な金額で実施しているかという観点から委託先を決めましょう。

特定技能1号から2号へ移行するための条件と注意点

特定技能1号は在留期間の上限が5年ですが、特定技能2号は更新が認められる限り日本に在留し働くことができます。

雇用する企業にとっては、特定技能2号の外国人には特定技能1号の外国人や技能実習生のマネジメント、日本人従業員との橋渡し役を期待でき、外国人従業員が多い企業にとって大きなメリットです。また、家族帯同が認められていたり、永住権の取得が視野に入るなど外国人にとってもメリットがあります。

ここでは、特定技能2号の取得条件を解説します。

各分野の特定技能2号評価試験に合格する

特定技能2号を取得するためには、対象となる分野ごとに指定された技能試験に合格する必要があります。この試験は、外国人がその分野で熟練した技能を有していることを証明するためのものです。

試験は、学科試験と実技試験の両方を含む場合が多く、業務の実務的なスキルが問われます。

日本語能力は要件に含まれませんが、試験は日本語で行われるため、ある程度の日本語能力が必要です。

分野ごとに定められた要件を満たす

特定技能2号評価試験の合格のほか、実務経験などの基準が分野ごとに個別に定められています。実務経験は、単に働いた年数ではなく、具体的な業務内容や役職が求められることが一般的です。

特定技能2号評価試験の申込時に、前職含めてどのような業務を担ってきたのか、その経歴書等を添付して提出することが必須になっており、確認がなされます。

特定技能2号へ移行する際の注意点

- 試験の申込は企業が行う場合が多い

- 特定技能1号の試験については、外国人本人が自由に申し込みをする形が一般的ですが、特定技能2号の試験申し込みについては、特定技能外国人本人ではなく、企業が実施しなければならないケースが大半です。

外国人個人で申し込みできる場合であっても、「実務経験証明書」を企業が提出する必要があるなど、企業が関わらなければ受験ができない場合がほとんどです。

申し込みに関しては企業側も一緒に確認して進めることが必要です。 - 実務経験の要件は2年以上

- 特定技能2号の要件に実務経験が含まれますが、多くの分野で2年以上管理・指導をした経験が求められます。

特定技能1号は通算で5年が在留期間の上限のため、計画的に育成を行った上で、然るべきポジションを与えていく必要があります。

World Link 技能交流事業協同組合の強み

途中帰国ゼロ、失踪・逃亡ゼロを目指し、実習生を手厚くケア。

きめ細やかなヒアリングや支援を通して、実習生と心と心で繋がることを何より大切にしています。

企業様とも密に連絡を取り、実習生と企業様をしっかり橋渡しできるよう独自のサポートを徹底しています。

飲食料品製造業

特定技能受け入れ事例

ワールドリンクがサポートした、特定技能の受け入れ事例をご紹介いたします。

多岐にわたる業務にも意欲的です

飲食料品製造業 / 大阪府東大阪市

昨年から特定技能外国人を2名採用しました。製造から販売までを担う体制のため、多岐にわたる業務への適応が求められますが、2人とも想像以上に意欲的で、毎日驚かされています。

販売業務にも積極的に取り組んでおり、笑顔を大切にした接客スタイルが地域のお客様にも好評です。日本語の接客用語も自主的に練習しており、常連のお客様とのちょっとした会話も楽しんでくれています。宗教や食習慣などに配慮する必要はありますが、事前にしっかり情報共有することで大きな問題はありませんでした。

人手不足の解消だけでなく、職場の雰囲気が明るくなったことも非常に大きな収穫です。今後はさらに業務の幅を広げてもらい、リーダー的な役割も期待しています。特定技能制度を通じて、意欲ある人材と出会えたことに心から感謝しています。

生産ラインに不可欠な戦力に成長

飲食料品製造業 / 兵庫県西脇市

人手不足から特定技能外国人を5名受け入れました。

ライン作業はスピードと正確さが求められますが、彼らは非常に勤勉で、現場のベテラン社員からも高く評価されています。ルールやマニュアルをしっかり理解し、遅刻や欠勤もなく、真摯な姿勢で業務に取り組んでくれています。

人手不足が深刻化する中、こうした人材は事業継続において不可欠です。今後の活躍にも期待しています。

特定技能に関する質問

特定技能についてご相談いただく企業様から寄せられた、

よくある質問にお答えします。

- 特定技能と技能実習の違いは何ですか?

- 「特定技能」と「技能実習」はどちらも就労が可能な在留資格ですが、目的や業務内容が異なっています。「特定技能」は日本の労働力不足解消を目的として、海外人材を雇用するために導入されました。一方「技能実習」は日本の技術を途上国に広めてもらう(技術移転)、国際貢献が目的です。この目的の違いから、対象職種や作業内容も異なります。

- 特定技能の雇用形態を教えてください。

- 特定技能人材を雇用する場合、原則直接雇用でフルタイム勤務となります。ただし、農業・漁業は季節によって作業量が異なるため、派遣雇用が認められています。

World Link 技能交流事業協同組合への

お問合わせ

お気軽にご相談ください!

技能実習生・特定技能人材に関するお問合わせはこちら

- 079-446-9000

介護職種

介護職種 建設業

建設業 溶接・塗装

溶接・塗装 製造業

製造業 飲食料品製造業

飲食料品製造業 外食業

外食業